讲鸟话 艺术与自我反思的呼唤/庄学腾

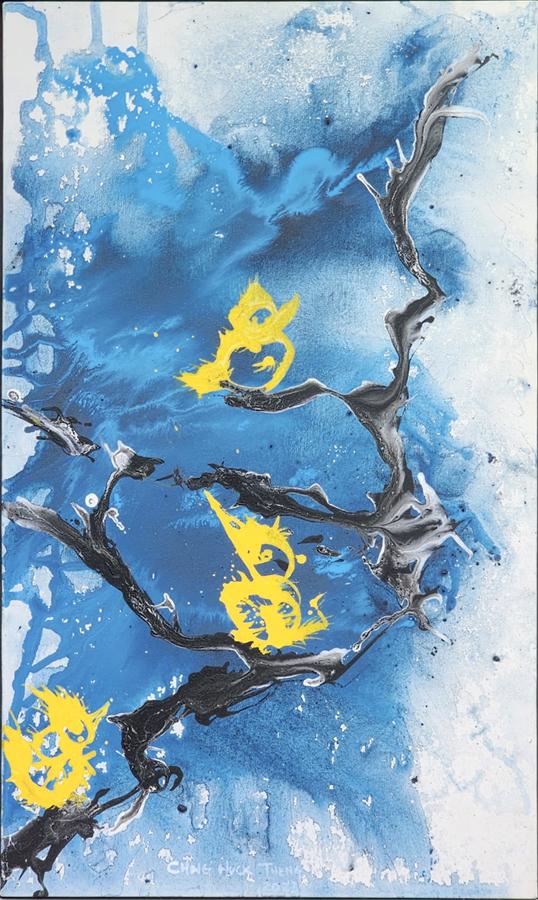

雄鸡报晓:公鸡晨鸣,光明希望,指引黑暗。(183 x 122 cm)

图/文|拿督庄学腾

当今艺术界充斥着负面情绪,主题涵盖战争、气候变化和疾病爆发等。如果不涉及这些,作品往往只是为了装饰而存在,缺乏深层的意义。

艺术应当是鼓舞人心的,能够连接人们,超越国界,艺术家们应为某种事业而奋斗。然而,如今许多艺术家只是追随市场潮流,创作迎合销售的作品。

在社交媒体和快速新闻的时代,信息传播迅速,真假难辨。许多人认为,重复一百遍假新闻最终会变成真。过去,艺术家被视为爱国者,为更好的生活而斗争;而今天,强者吃弱者的现象普遍存在。美国本应是世界警察,不积极解决以色列对巴勒斯坦和黎巴嫩的轰炸,却优先考虑对以色列和台湾的武器销售,而北约则在挑衅非盟国。尽管每个人都在谈论和平与可持续发展,但人类却是制造战争和破坏自然的罪魁祸首。

在这样的背景下,身为艺术家的我所做的新系列《讲鸟话》——就通过鸟类这一简单而富有象征意义的动物,呼吁人们反思自己的身分与社会角色。

庄学腾往往在太阳最炎热的时候作画,越热越好,这样才能准确地体现出最精彩的创作。

象征自由与沟通

鸟在文化中象征着自由与沟通,例如公鸡代表力量与勇气,而“讲鸟话”则意味着胡说八道。这种双重性反映了人们对事物的不同理解。该系列新作品挑战了当代艺术中普遍存在的黑暗和复杂性,邀请观众思考自己最像哪种鸟,无论是勇敢的公鸡还是多嘴的鹦鹉,甚至是中国历史神话的凤凰,从而引导他们深入自省。

这种方法与当代艺术中的负面主题形成鲜明对比,提供了一种自我反思和真实感召。

尽管当代艺术面临商业压力与负面主题的挑战,但仍然需要艺术家重新夺回他们的诚信。通过借用文化符号如鸟来探索身分与联系,艺术家能够超越单纯装饰或追随潮流。这一挑战在于如何在保持对自身艺术愿景忠诚的同时,在复杂环境中航行,这对于促进真诚对话和激励社会变革至关重要。

凤舞九天:凤凰翱翔,领袖引领,追求辉煌。(183 x 122cm)

重新审视背后意义

鸟类在不同文化中有着丰富而深刻的象征意义。在许多传统中,鸟被视为灵魂的象征,它们能够穿越天际,与神灵沟通。在中国文化中,凤凰被视为吉祥、繁荣和重生的象征;而在西方文化中,鸽子则常常代表和平与希望。这些象征不仅反映了人类对自由与美好生活的向往,也揭示了我们内心深处对沟通与连接的渴望。

通过《讲鸟话》,我希望观众能够重新审视这些象征背后的意义。每一种鸟都有其独特的特质和故事,这些故事可以激发我们对自身身分和社会角色的思考。

例如,在面对社会不公时,我们是否能像公鸡一样勇敢地发声?在信息泛滥的时代,我们是否能像鹦鹉一样清晰地表达自己的观点?这些问题不仅关乎个人,更关乎整个社会。

或者,当我们看到一只孤独的小鸟时,我们是否能感受到它所承载的孤独与渴望?这种情感共鸣能够促使我们更深入地理解他人的处境,从而培养同理心。在这个充满竞争和压力的社会中,同理心显得尤为重要,因为它能够帮助我们建立更紧密的人际关系,并促进社会的和谐。

鸟穷则啄:逆境拼搏,求生精神;艰难中寻路,努力解困。(183 x 122 cm)

推动社会变革

艺术不仅是一种表达方式,更是一种推动社会变革的重要工具。在历史上,许多伟大的艺术作品都曾引发公众对社会问题的关注。例如,毕加索的《格尔尼卡》通过描绘战争带来的痛苦,引发了人们对和平的渴望。

而今天,《讲鸟话》同样希望通过简单而富有象征意义的表达,引导观众关注自身与社会之间的关系。

通过将焦点放在鸟类这一普遍而易于理解的主题上,我希望能够打破当代艺术中的复杂性,让观众更容易参与其中。这不仅使得作品更具包容性,也使得每个人都能找到与之共鸣之处。

无论是通过欣赏作品还是参与讨论,每个人都能成为这场关于自我反思与社会责任的大讨论的一部分。

化干戈为玉帛:战争化和平,妥协促和解,共创合作。(50 x 85 cm)

你站在怎样复杂的位置?

尽管当代艺术面临着来自市场和商业化运作的压力,但作为艺术家,我们仍然有责任保持创作上的独立性。在许多情况下,市场导向可能导致创作内容趋于肤浅,而忽视了深层次的人文关怀。因此,在《讲鸟话》中,我努力寻找一种平衡,使作品既能引起市场关注,又不失其内涵与深度。

这一过程并不容易,因为商业化往往意味着迎合大众口味,而这种迎合可能会导致创作上的妥协。然而,我相信,通过坚持自我表达并关注重要议题,我们仍然可以找到一条可行之路。这不仅是对自身艺术愿景的一种忠诚,也是对观众的一种责任,因为他们值得欣赏到更有深度、更具启发性的作品。

黑白分明:是非善恶,分明判断,领袖之道。(183 x 140 cm )

“讲鸟话”不当“鸟人”

总之,《讲鸟话》不仅是对当代艺术现状的反思,更是对自我身分与社会角色的深刻探讨。在这个快速变化、充满挑战的时代,我们需要通过简单而深刻的表达,引导我们重新审视自身与世界的关系。每个人都可以从这场关于鸟类象征意义及其背后故事的讨论中获得启发,从而更好地理解自己在这个复杂世界中的位置。

作为一名艺术家,我希望我的作品能够激励更多的人进行自我反思,并勇敢地面对生活中的各种挑战。无论外部环境如何变化,我们都应努力保持内心的一片宁静,并以真实、真诚的态度面对自己和他人。在这个过程中,让我们一起“讲鸟话”,用简单而富有力量的话语去探索更加广阔的人生意义。总之可以“讲鸟话”,千万不要当“鸟人”!

偏爱月夜和雪景 刘墉画作:诗的特质

“台湾美术全集”第40卷《刘墉》封面书影。

【刘墉的艺术世界】(下篇)

报道|陳筱君(刘墉授权刊登)

在刘墉几个创作的系列作品中,策展人贾方舟认为他最值得称道也最具个人风格特征的是那些大场面、大铺排的“鸿篇巨制”式作品。

贾方舟指出:“看这些作品,只一目了然其整体氛围的渲染还远远不够,画家还会带你去细细品读那些生动有趣的细节,让你随便停留在哪一个局部,都会有故事讲给你听。这种文学性的叙事方式,向我们展开的是一幅幅丰富多彩的社会生活画卷,展现的是某一特定时代的风俗人情。这些作品,很接近北宋张择端的《清明上河图》,手法写实,场面宏大,但它不是长卷式的,而是在单幅画面中完成的一种‘大架构’作品。”

中国艺术研究院博导郎绍君在文章中提到:“刘墉能画山水、风景、花鸟,我印象最深的是景物性风俗画——综合风景、山水和点景式人物,具有一种怀旧的风俗性特点。”中国大陆多位资深的艺评家对刘墉此类具有人文情怀的“大制作”皆给予肯定,对画家来说别具意义。

这类典型的作品主要包括描绘夜景的《春江花月夜》、《山城夜市》、《龙山寺庆元宵》,以及雪景的《新正瑞雪图》、《古城瑞雪》、《新正雪霁图》和《古城春暖》等。综观这些场面壮观的巨制,可以看到画家在创作上很有自己的想法。特别是在主题的选择上不难发现他偏爱月夜和雪景,并且醉心于描绘在朦胧夜色中或是被积雪覆盖下的细枝末节,形成他独特的艺术风格。尽管画作描述的是市井生活,但刘墉往往会把时空拉开,不拘泥于写生实际的景象,而是从记忆和考据中构思,再透过创意想像,画出几十年前甚至几百年前的景物。

这种再创造的手法有如小说情节。更重要的是,这些画作里有许多故事内容,蕴含对现实社会的影射和讽刺,相当于他用绘画来书写小说,其中经常流露出他对人文主义的深切关怀。

一种诗性的风格

刘墉这一类作品之所以能够获得高度评价,除了展现出场面及视觉的包容量很大之外,还在写实中融入更多抒情气氛、怀旧情绪和乡愁情调,使画面呈现出一种诗性的风格特质。也因此,它们既不宜简单地归类为“山水”,也不能简单归类为“风景”。

诚如贾方舟对画家这类作品提出的观点:“它们不仅展现了一个时代的社会风貌,更可贵的是,它们是做为一个人的生存记忆。由于画家是站在个人的视角去看社会、看人生,所以更多融入了做为一个个体生命的人生情调。”

绘画像文学

《龙山寺庆元宵》堪称为此类巨作中最具代表性的一件。画面描绘记忆中台北龙山寺元宵节盛景,罕见如此壮观的场面,光是点景人物就多达1200人!这件8尺巨构,画家耗时数月才完成。创作时虽亲临现场写生,但画面呈现却不是现实场景的真实写照,而是融入他幼时的印象加上个人的想像,以及当地老人回忆的史实。

身为作家,刘墉也希望在绘画上表现出诗的抒情、散文的细腻和小说的情节。他舍弃了比较容易的现实写生,而把时空拉到六十年前的台北艋舺。

他常说:“绘画不只是空间艺术,也可以像文学让欣赏者阅读、猜想甚至聆听。这张画在光影的均衡、景物的配置、宾主的呼应上都细细经营,可以近玩,也能远观。”

作品营造出热闹的节日气氛和浓郁的世俗气息,也暗藏着对社会底层小人物的关怀。画家的长篇题记描述了童年游龙山寺的情景,也为画面增添文学意味。

刘墉说他这幅作品“是画,是散文,也是经营的小说”,可谓自白式概括。

家庭关系和建筑结构之美

从1990年代初开始,刘墉的行脚游踪已延伸至中国大陆。对其艺术创作开拓了相当大的视野,由他的雪景作品中即可看到画家在史料研究上皆有所本。其中《新正瑞雪图》作者长题写道:“1991年岁次辛未,余应台湾公共电视之请,担任《中国文明的精神》专辑剧本编写工作,经常来往台湾海峡两岸。其中为观察古典建筑,于北京盘桓甚久,对体现中国社会家庭结构之四合院及玲珑变化、迭檐飞翼之紫禁城角楼印象极深。

此图拟旧时京都新正、瑞雪初霁、炊烟纷起、儿童嬉戏、成人贺岁景象,于角楼护城河及四合院之照壁、垂花门、正厢房皆凭早年记忆,北京乡亲见之,或将笑我于太平洋彼岸犹作白头宫女说天宝也。”

怀有老顽童的个性

《古城瑞雪》题记描述了这样的情景:“瑞雪飘不尽、城中镇日闲,争赏窗前梅、笑说早春寒。庚寅北京大雪破十年纪录,因拟旧时都城景象写此图。”2010年2月底,纽约大雪,深达50公分,刘墉看电视新闻知北京瑞雪也破十年纪录,回想起他廿年前在故宫护城河边角楼写生,笔墨结冻的情景恍如昨日,于是画了这张《古城瑞雪》。

另一件于北京画院展出的作品《新正雪霁图》,展示画家对北京过年景象的想像。这幅作品以北京四合院和紫禁城角楼来体现中国的家庭关系和建筑结构之美,对比了不同社会阶层中的人情冷暖和世事百态。

在浙江美术馆为刘墉举行的画展中特别展出《古城春暖》,对画家具有象征性的意涵。

刘墉是浙江临安人,他的祖父曾任清末奉政大夫和临安县的县太爷。这张画是他想像中的南宋临安。城门依宋制,城外不远处是西湖,虽然参考不少史料,但他并未直接称这是临安古城,而是保持一种距离的美感。但是画家仍怀有老顽童的个性,图中暗藏许多故事,以几百个人物构成这张“可以观、可以游、可以居、可以玩”的8尺大画。可以想见,刘墉和杭州有一种血脉相连的亲情。

杭州西湖是他梦中时时出现的场景,他曾说过:“每一个人应该要认自己的祖,认自己的乡,认自己家乡的那口井。那口井是你的坐标,你可以用它知道你的方向,我非常认我临安的根。”

文学与绘画相伴相生

谈及刘墉,不得不提的是他的文学作品。对于他来说,文学与绘画相伴相生,两件事情总是同时进行,他曾言道:“身为作家,我很喜欢把文学带进画中,除了画中有诗,也用画来写小说。我可以创造剧情,借着画中人物讽世,还能发挥童心,藏些小猫小狗在其中。”

刘墉的很多绘画作品被称之为“散文”,他称“散文是有声的画,画是无声的散文”。前中国美术馆学术部主任刘曦林对其作品有独到的见解:“刘墉的想像力是非常丰富的。有宏观,也有微观。非常自由的情感,不是艺术家都同时兼有这两种思维方式。……诗歌和小说的叙事方式,做为同生的姊妹,出现在画中,给我们一种新鲜感。”

在画中暗藏玄机

刘墉也常喜欢用隐喻的手法在自己的画中暗藏玄机,刻意调动观者寻宝猎奇的兴趣,增加许多看点。譬如画“竹喧归浣女,莲动下渔舟”,完全不画人,只画莲叶田田、水波荡漾。画“我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴来”,只画书卷掉了、杯子砸了、酒瓶倒了,人去园空。其中蕴含他对古诗词的艺术再创作,更是别具手眼,营造出耐人寻味的观感。

藏了小狗狐狸猫头鹰

譬如《明朝有意抱琴来》就是他苦心构思了一个月,创作出李白“两人对酌山花开,一杯一杯复一杯”。“画里没有对酌的人,只见石桌上两壶酒一只杯,一壶还倒了,所幸已经喝尽,才没把摊在案上的手卷弄脏。”

刘墉也表示,他很喜欢画家任伯年,因为向往其“自有丰神”;而在他的创作中,他更多模仿画家达文西──在自己的画里藏一些文字、小狗、狐狸、猫头鹰等;在《明朝有意抱琴来》就有3只小熊藏在这件作品中。当然这无关记忆、文化或者东西方艺术的异同,而仅仅是刘墉个人趣味的体现。

像这样充满古典诗情画意的作品还可以举出很多,刘墉对传统文化的积累沉淀,以及将文学与绘画完美结合的能力,是他艺术创作的一大特色。他的画不仅展现对传统文化的尊重和理解,更在画中融入诗意境界,使得观者在欣赏时能够感受到深刻的情感共鸣。

中央美术学院博导薛永年深刻而精准地捕捉到刘墉艺术的核心特质,评道:“刘先生对传统很透,用得很活。突出的地方在于文学和绘画的结合。文学和绘画也是一种虚实的结合,看和想的衔接,是一种时间和空间的转化。……不是纯粹画的形式,而要有真实的感动。”

能观能游能居一张画

古人说一张画要“可以观、可以游、可以居”,绘画不仅是空间艺术,也是时间艺术。“可以观”是空间,“可以游”是时间,“可以居”是情怀。刘墉的画因为人物生动、趣味无穷,常常还“可以玩”、“可以听”,值得玩味再三。

刘墉得于心、应于手的艺术美学,充分体现在他的鸿章巨制及具人文情怀的故事画、纪实画、风俗画里。他独有的个人特色,让文学与艺术得以相辅相成,创作中带有一种很强烈的、很鲜明的抒情意味,完美呈现出画家内心世界的真情实感。

穿梭于传统与现代

总体来看,刘墉近一甲子的艺术轨迹始终穿梭于传统与现代之间,以师古、师今、师自然、师心四个阶段的治学方案,完善其美学根基,并不断探索艺术与文学交融的新法新境,无论是山水画独创喷染褶皱皴擦法、没骨花鸟、鸿章巨制,还是极具人文情怀的故事风俗画,皆能达到形式与内容共融的境界。

前国立台湾艺术大学校长黄光男在评论其艺术表现时说的极为中肯,欣赏刘墉的画作,更得在诗文理解他的心思:“文学的诗境、绘画的情趣,知识文章的节藻,力主美感的妙趣,画家之力也。此为刘墉先生的心性与能量。”

力邀刘墉赴杭州办展的前浙江美术馆馆长斯舜威,曾对他的绘画用五句话来概括:“画中有文,文中有画;中中有西,西中有中;工中有写,写中有工;古中有今,今中有古;景中有情,情中有景。”

总结可谓十分到位。刘墉的艺术创作不仅体现出深厚的绘画功底,并融合中西文化,涵盖从古典到现代、从理论到抒情、从写实到虚幻等多重面向,交织成他不仅“诗中有画、画中有诗”,而且透出深邃窈冥的神秘境界。

相关报道:

相关新闻