客家擂茶 有咸版也有甜版?

【爱玲说香料/上】

报道/摄影|吴梅珍

吃擂茶的未必是客家人。但以擂茶待客的,一定是客家人。擂茶是怎样成为客家人的籍贯鉴定呢?为什么客家人这么爱吃擂茶呢?很多人都懂,吃擂茶一定很健康,但,一碗绿青色的擂茶,针对哪一方面的健康呢?今次,就紧随着“香料女王”陈爱玲的脚步一探——擂茶与香料的对话。

人类学家说:“你告诉我,你家吃什么,我就可以明确告诉你,你是什么人?”言下之意指的是饮食习惯,储存了各自的“生活密码”,透过剖析,能追踪某些人在某地理、某些背景下,透过互相学习,形成的饮食习惯。同时,透过这些饮食习惯,能推敲出,他们的籍贯,与曾经居住过的地域。

例如,擂茶!客家人之所以吃擂茶,根据史料考证是客家先祖从中原南迁(注:客家人迁徙运动的背景,是中国历史上因王权变更、农民起义或少数民族入主中原引发的北方汉民南移运动)后,大部分被迫迁入荒芜人烟、自然条件恶劣的山区。而岭南之地卑湿、春夏之间气毒弥盛,多瘴毒且易于伤人。

客家先祖就将北方的饮茶习惯,与赣南地区(江西省)的饮食习俗结合,形成了茶与糯米、芝麻、黄豆、花生、芝麻、茶油、盐及各种青草药等擂制而成的擂茶技艺与传统,从而滋身健体,抵抗南方的湿闷天气。

擂茶的主要功效是祛湿、解热及帮助消化。客家人吃擂茶都是想要摄取更多的蔬菜,因此通常是菜多过白饭。

民间起源传说

关于客家擂茶的起源,民间有多种传说:

·公元41年,东汉伏波将军马援南征五溪蛮路过乌头村(今桃源县)军中发生瘟疫,当地一老妪献上擂茶称可治病,将军喝后,不多时全身冒汗,顿觉浑身轻松,随后三军服用,疾消病除,并取得大捷。

·三国时,张飞带兵进攻武陵虎头山,正值炎夏酷暑瘟疫蔓延,数百将士病倒,危难之际,村中有一郎中献出祖传擂茶秘方,将士服用后,病毒消退,元气回升。

但最具说服力的是,近代史学研究表示,客家擂茶由汉魏粥茶和唐宋点菜衍变而成,始于黄河于北,客家先祖南迁后才将它带到赣南。

擂茶配的是油饭不是白饭。油饭是由蒜米、油和盐调成的。

列非物质文化遗产

赣南客家擂茶由汉魏粥茶和唐宋点茶衍变而来。

它以鲜茶叶、糯米、芝麻、黄豆、花生、茶油及盐为主要原料,并加入各种香料植物,经过磨、搅、翻等一系列工序擂制而成,具有很好的养生功效和价值。

2014年,赣南客家擂茶被列入国家级非物质文化遗产名单。

赣南位于江西南部,古称虔州。新石器时代,便有人类在此繁衍生息,是客家先祖中原南迁的第一站,世称客家摇篮。

所以,客家人若要追根索引,知道自家饮食背后的根源,还是要回到自己的原乡看看。

台湾擂茶是甜的?

陈爱玲尝草药。植物有辛、甘、酸、苦、咸和涩味,要认识香料、草药,一定要用嘴巴去试味,才能找到它的风味。

擂茶到底是咸的还是甜的?

也是辛香料专家兼《南洋商报》专栏作者陈爱玲表示,不要以为擂茶一定是咸的喔!台湾擂茶是——甜的。

在高雄有一个大马华人卖“咸”的客家擂茶,却被说成他卖的客家擂茶不正宗。当时他怎么也想不明白,身为大马客家人,从小吃到大的擂茶都是咸味,怎么来到台湾,擂茶却成了甜的?

故事是这样的,客家人在1949年迁徒到台湾后,当时的擂茶的确是咸的。然后在1989年,台湾观光局在推广“一乡一特色”政策,来到北埔客家庄,就问:“你们有什么可以拿出来说嘴的!”当时的北埔乡长就说:“擂茶。”可是擂一碗茶最少要半个小时的研磨,还有很多炒菜工序,考量到观光客根本没有耐性花半小时等一碗擂茶,于是要求从简,最后就搞出一个“甜”版擂茶。

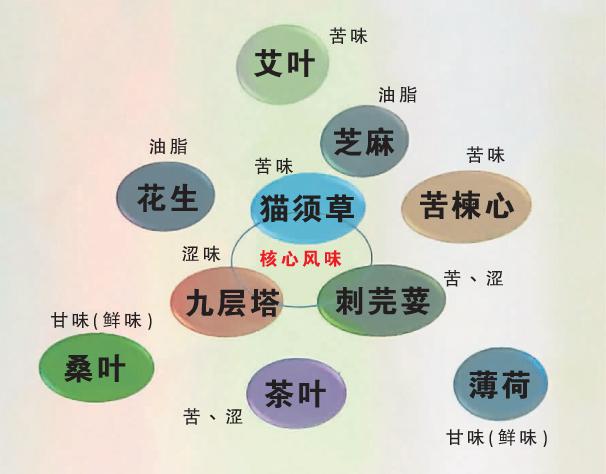

马来西亚客家擂茶风味图。核心3种:刺芫荽、猫须茶和九层塔是擂茶的组成核心风味,下的分量相对比较多,核心以外就依随个人相好增减。此外,不同地区的客家人可根据时令及饮茶者的身体状况加入各种香草或草药,以达到健身的药饮功效。只要掌握技巧,擂茶中的草药成分可任意增减。

掀起吃擂茶风

甜版擂茶一推出,居然风靡起来,掀起了一股吃擂茶风,于是打造了台湾人对擂茶的印象就是“甜”的。

台湾“甜擂茶”其实也是一个很好的借镜,在推广旅游,却失去了客家传统,到底值不值得?

于是,人在高雄卖擂茶的大马人想法就是:“台湾因观光需求搞了一道甜擂茶,现在正宗擂茶却要去承受那个错误……,决定要努力把‘正宗’带出来!”

陈爱玲则认为,从“甜擂茶”得出一个现象:“有些食物经过扭转之后,它可能因某些因素,变成不一样的样子了”。

苦楝是擂茶不可少的一道草药,但分量不可以多,不然煮出来的擂茶偏苦。戴雅丽说:“苦的属性是凉,对于降血压和糖尿很好!”

擂钵擂棍擂茶膏

马六甲的马接峇鲁新村(Manchap Baru)是客家新村,村里95%的居民都是客家人。当地村民戴雅丽就在院子里种了一系列的香草药。

戴雅丽是海陆丰客家人,院子里有苦楝、九层塔、薄荷、猫须草、桑叶、刺芫荽、艾叶和茶叶。

要煮擂茶时,她会将摘到的香料和草药都用“水”煮熟才去擂。因没有煮过的叶子擂出来的“擂膏”会氧化变黑。而擂茶之所以叫擂,是因它利用“擂钵”和“擂棍”研擂的动作,所以“擂器”在传统的擂茶制作中扮演了重要的角色。

戴雅丽:煮擂茶传统工具是一个擂钵和一支擂棍,而擂的手式有讲究,要一只手握棍柄、一只手顶着棍的顶端,两手相互配合运转。

需要擂的香草和药草都是以少许的水煮熟才经行“擂”。煮熟可以阻止叶子氧化,擂出来的菜色才漂亮。

擂钵一般是陶制,口径约30公分,内壁有粗密沟纹;擂棍,马新一带都是用番石榴枝做成擂棍,甚至有些客家人会将擂棍当成女儿的嫁妆,而在其它国家,肉桂枝、羊奶头、龙眼树枝、九芎树枝、油茶树枝、桑树枝都能制成擂棍。

在科技便利的当代,年轻一辈客家人直接用搅拌机打出“擂茶膏”,这有分别吗?

传统的老派客家妇女会告诉你:“还是擂的比较好味,因为不同的树制成的擂棍,当中的树香都会影响擂茶的风味。”

擂茶中的坚果主要有花生、芝麻,扮演着“油脂”的角色。戴雅丽表示:花生要炒得好一定要用细盐当做垫底吸热,如此花生在锅中才会受热均匀,炒出来的风味才好。那用细盐当沙炒花生,炒出来会太咸吗?不会。1公斤的花生用细盐炒约15分钟即可。

最熟悉的日常“青葱” 从中亚到全世界餐桌

你可曾想过,身边最亲近的香料是那一种?香茅或香兰?是否关乎族群饮食记忆抑或俯拾即是,习惯使然?今日主角——青葱,或许可以窥探一二。

青葱原产于中亚,至今有5000多年历史,是一种古老的辛香料,簇生,鳞茎圆柱形叶子中空,开伞形花,如一团小绒球。滋味清新、甜美,有一种微妙的辛辣,适合生吃也可以熟吃。因为容易栽种且不需要特别照顾,受到古埃及和古罗马人的喜爱,用作调理食物,经过2000年后随即传播到中国。

在大马,青葱很日常却不是每一个族群必用的香料。马来人、印度人甚少在料理中使用,即使华人也不是非用不可。

在台湾,青葱是必需品,爆香、卤焖、烧烤、快炒、腌渍无一不靠青葱,早期甚至普遍到上市场买菜。青葱总是随青菜附送,大家乐得开怀,不过若遇到台风灾情,青葱短缺时价格飙升,一公斤将近1000元台币,折合马币要价135令吉,人人哀嚎连葱也买不下手,这时就兴起在花盆种葱,想要实现青葱自由。

古人重要调味料

吃青葱留下葱白带须的头,只要插进土里便可再生。古籍《山海经》有一段纪录青葱:边春之山,多葱、葵、韭……北单之山,无草木,多葱、韭,刚开始人们食的葱大多为野生。

另有一段历史说到春秋战国时期,齐桓公五年北征山戎,出冬葱与戎菽,布之天下,中国北方民族从游牧转农耕定居,广泛种植青葱与豆类。于是后来关于青葱纪录则是《礼记》:脍,春用葱,秋用芥;豚,春用韭,秋用蓼,脂用葱,膏用薤……提到春天吃生肉用青葱,秋天用成熟芥菜种子研磨成酱,如果是猪肉,春天则用韭菜调味,秋天改用水蓼,已足见青葱在调味料上的一席之地。

另一段关于青葱的纪录在《礼记·曲礼》:凡进食之礼,左肴右胾,食居人之左,羹居人之右;脍炙处外,醯酱处内;葱渫处末,酒浆处右。

古代王公贵族吃饭非常讲究饮食礼仪以及菜肴摆设,其中就提到青葱等调料摆放的位置最明显,莫怪乎,至今中国北方人吃葱要比南方人俐落、粗旷。

客家人嗜葱

至于大马华人圈到底那一个籍贯吃最多青葱?我认为客家人是佼佼者,广府人则居次,举凡大埔面、蒸鸡、酿料到汤品,最常看见青葱踪迹。

客家饮食传统以咸、香、油润为特色,其中的香和油大多来自葱油铺陈底蕴。然,广府人的青葱则用在除腥膻,例如青葱垫底蒸鱼、沾食白斩鸡的油葱姜茸醮酱。

不单如此,青葱于广府人生活息息相关,春节必买生菜、芹菜及青葱,捆成一束有生财勤快聪明的寓意。

《群芳谱·菜蔬部》记载:“葱初生曰葱针,叶曰葱青,衣曰葱袍,茎曰葱白,叶中涕曰葱苒”明白描述青葱部位和形态。问题来了,到底那一部份最香?北方人习惯以葱白爆葱油,过程中要小心控油温直到完全变金黄色,酥脆,如若再加上含硫化物的洋葱、分葱(红葱)以及香菜等,把所有聚香物质融合在油脂里,取之拌面再也无须其他佐料,销魂啊!

日本千寿葱

至于本草中所谓的葱青,也就是青葱中空的叶子,最适合拿来抓腌。葱炒猪肉时多加一道前置作业,青葱切段加少许油腌肉,去除腥味的同时增加额外青香,香料用在恰当位置,不必花俏,才不辜负青葱单纯美好。

说到这里,日本人就是好例子。本产的千寿葱,据说是奈良时代从中国传入,于是发挥职人精神,种出硕大肥美,甜香脆口,有别于一般青葱的呛辣;用串烧碳烤或简单青炒,搭在地青酒,滋味之美妙尽在每一口。

一根葱食疗无限

自古以来,一直被忽略的青葱有很好食疗功能,发现轻微感冒可多食生葱,借助发汗祛湿,刺激味蕾帮助胃液分泌,例如吃卤味配生葱、白灼猪颈肉沾青葱酱油,抗氧化延缓衰老;青葱有水溶性膳食纤维,能预防便秘降低大肠癌风险,讲究美味药食同源何尝不好!

春天正是葱肥多食蔬菜好季节,取大量青葱与豆鼓、辣椒等入油爆香,有机硫化合物与发酵氨基酸相互碰撞,辣椒素激发香气,天凉来一碗白粥搭着食用,没有大鱼大肉,人生也可乐活快哉。