默克尔走了 欧洲再无强者/霍咏强

9月26日,默克尔离开长达16年的德国总理生涯,欧洲政坛再无强者。

过去十多年,欧盟遭遇无数挫折,欧债、难民、金融动荡、英国脱欧、中东军事行动、乌克兰危机、冠病疫情;但是,德国在默克尔的领导下,在这段时间以务实的发展策略逆流而上,守住了欧盟的基础。可以说,默克尔为欧盟“续命”十年,但将军一去、大树飘零,德国本身或许还可以保持发展步伐,欧盟未来前途就未许乐观了。

驰骋政坛25载的默克尔将正式交棒,为自己的总理生涯画上句号,同时令本届德国大选局势扑朔迷离,因为无论政党和选民都多了一分犹豫,一向稳健、明智,且让他们安心的默克尔离去了,一个属于默克尔的时代,终于落幕。在德国执政16年间,默克尔的支持率一直都在50%以上,最高时一度达到86%,在西方国家中、无出其右。即使到了今天,她在德国仍然广受欢迎,笔者甚至认为,日后德国人一定会怀念她的务实理智和守正不阿的态度。

尽管不少评论质疑她不够进取、欠缺了推动改革的气魄,现实是她的施政成绩毋庸置疑,从2005年到2020年,德国GDP由2.8兆美元增长至3.9兆美元,增长逾4成,同一时间,其他欧洲国家乏善足陈;能把事情做好,比什么思想开创者、革命者重要得多!

默克尔1954年出生、在东德长大进入莱比锡大学,并于1986年取得了物理学博士学位。1989年柏林墙的倒塌后,触发她从政,成为基督教民主联盟成员。在前总理科尔的提携下,在德国政坛内平步青云。2000年,默克尔在党内选举中以96%的得票率成为主席;2005年,她击败时任总理施罗德,成为德国历史上第一位女性总理,以及首位出身前东德地区的联邦总理。

在执政16年期间,默克尔由最初以私人身分会见达赖喇嘛,引起中国的不满,到之后12次访华,走遍中国大江南北,绝对是在任期间来中国次数最多、其中一个对中国情况最了解的西方领导人。

务实调整对华关系

默克尔敢于直面问题,又不为立场和意识形态所迷,以务实态度处理难民和调整对华关系,为解决欧洲天然气供应问题,硬抗美国和俄罗斯合作兴建“北溪二号”输气管;能啃、敢啃这些“硬骨头”的领袖又能有多少?

正如美国屡次为欧洲制造麻烦,多次挑动中东战争,引发难民问题,然后又把烂摊子遗留给欧洲,又能有多少国家敢于说“不”?法国与澳洲潜艇合约被美国明抢生意,法国的“愤怒”维持不过一周,就已经偃旗息鼓。

为什么欧洲人这么软弱?因为选举民主制度令欧洲政权变得碎片化,政府缺乏政绩又何以能作出长期策划,极端右派抬头更变成欧洲国家的紧箍咒,当马克龙表现出不满美国的领导,想要搞“欧洲军队”,美国立即就煽动起“黄背心”、令法国内政“鸡毛鸭血”;美国单单一项“价值观”,就把欧洲死死地绑在一起,再利用民选制度不断制造分化令政权变得脆弱,欧洲人永远没有勇气和“大阿哥”讨价还价,就连默克尔在执政后期,也因为支持度削弱而开始绑手绑脚。

今届德国大选战情胶着,初步计票结果显示,肖尔茨所在的社民党以25.7%比24.1%的微弱优势战胜执政联盟党,成为议会第一大党,赢得优先组阁权。然而由于选举结果严重碎片化,社民党优势并不明显,想要成功组阁、最少要联合3个党派,非但组阁工作困难重重,党派之间的立场差异,同时影响未来内阁的稳定性,德国大选结果反映出传统大党的衰弱局面,大政党交替主导德国政坛、主导政治生态的传统将会成为历史。

欧洲将要进入“后默克尔时代”、俄美欧和中美欧两组三角博弈将会如何上演?一个悬峙的德国政府,或许已经为欧洲的未来蒙上阴影。

德国大选基民盟胜出 温和右翼默茨组阁

报道:李婧梵、黄宇翔

基民盟主席默茨胜出德国大选,但未获绝对多数,需与社民党组建联合政府。两党的移民及福利政策分歧大,将导致德国政坛向右转。

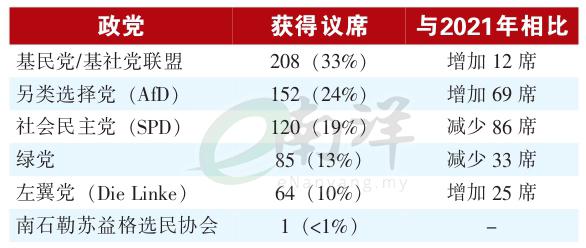

2月23日,德国联邦议院在去年“交通灯”政府黯然解体后提前举行了大选。由基督教民主联盟(基民盟)主席默茨领导的基民盟/基督教社会联盟(基社盟)组成的联盟党以28.5%的得票率成为第一大党,右翼民粹政党另类选择党 (AfD) 迎来了史上最大胜利,以超过20%的得票率跃居第二,上届执政党社会民主党 (SPD) 则流失了大量选票,只有不到16%。

按此结果,联盟党与社民党的议会席次足以组成联合政府,德国将在时隔4年后,再度由联盟党执政。默茨继承联盟党的传统,预料将与法国一同推动欧洲战略主张,但与前总理默克尔不同,默茨将收紧难民政策,对企业减税,放宽“债务刹车”,也可能在商界影响下修补与中国关系。

从政30年登大位

默茨生于1955年的北莱茵-威斯特法伦州,政治生涯充满了跌宕起伏,少年得志,但中年被默克尔压制,69岁才有机会问鼎德国总理,可算是大器晚成。他是党内的右派,在家庭价值观上更是德国战后总理的异类,将是自前总理科尔1998年卸任以来第一位有孩子的总理,也是战后第一位没有离过婚的总理。

默茨青年时期便加入基督教民主联盟,1994年进入联邦议院,因其对经济政策的娴熟迅速崭露头角。但在2000年默克尔成为基民盟党魁后,二人因党内领导权展开激烈斗争。这场竞争不仅是权力之争,更是两种政治理念的较量。默克尔是党内左派,默茨则属于右派。

默茨主张经济自由主义,支持市场驱动的改革,强调减税、削减福利,并推动更严格的移民控制,是已故财长、德国财政保守主义代表人物朔伊布勒的门生。

与默克尔理念相反

他相信市场的自我调节能力,反对过度的国家干预,并倾向于削减社会福利,以鼓励个人经济独立。

默克尔则持更为中间偏左立场,她的领导风格注重妥协与稳定,强调政府在经济调控中的角色,同时维持较强的社会福利体系。在移民问题上也采取更开放的态度,认为多元文化能够促进德国社会的发展。

正是这些理念上的冲突,使得二人在本世纪初的党内权斗中分道扬镳。默克尔最终掌握基民盟话语权,推动党派向中间偏左发展。

结果,默茨逐渐被边缘化,最终于2009年退出政坛,并在2004年起成为律师,一度供职于投资银行贝莱德、汇丰银行等大企业,因此默茨被视为代表大财团。直到2018年默克尔辞任党魁后,默茨才回到政坛,参与当年的基民盟党魁选举。

但这显然不是默茨从政之路的终点。

在默克尔执政的最后几年,联盟党的选情逐步下滑,2021年德国大选中,由基民盟党主席拉舍特领导联盟党遭遇历史性失败,胜选的社民党拒绝与之组阁,使得联盟党在野化。

在党内普遍渴望变革的背景下,默茨于2022年第三次竞选基民盟主席,并最终于今年大选中赢得胜利,正式掌舵这艘风雨中摇摆的政治巨轮。

默茨重塑政党传统形象

默茨上任后,迅速调整了联盟党的政治路线,试图重塑党的传统形象。

他强调更保守的价值观,主张经济自由主义,推动严格的移民政策,并努力修复因默克尔长期执政而导致的党内分裂。

在本次大选中,默茨作为联盟党的总理候选人,采取了右倾的竞选策略,强调控制非法移民、减税刺激经济,并重申德国需要加强与美国的合作,同时减少对中国的经济依赖。

默茨的务实保守立场吸引了大量右翼选民,使得联盟党在大选前的民调中就有了相当的优势,一直领跑直到最终胜出选举。联盟党的回归不仅意味着德国选民对过去几年社民党领导的不满,也预示德国政坛即将向右转。

默茨的胜利可被视为该党对默克尔时代温和务实政策的调整,重新找回了更具传统保守主义色彩的定位。

主动约见王毅加深关系

外交政策方面,默茨理解到加强与中国合作的重要性,他于2月14日的慕尼黑安全会议期间主动邀请中国外长王毅进行会谈,并表示联盟党高度重视对中关系,密切关注中国现代化进程,重申德国坚定支持自由贸易,支持德中、欧中深化合作,愿为妥善解决欧中摩擦发挥作用。

但是,默茨长期以来其实是一名“跨大西洋主义”者,他强调德国应维持与北约和美国的紧密关系,曾表示德国需要减少对中经济依赖,尤其是在关键供应链领域,如半导体和电动车产业链。

同时,他还批评中国的人权记录,并在某些安全政策上与美国保持一致。然而,如同大部分欧洲中右翼的政客,他并未完全排斥与中国的经济合作,只是主张在“保护国家利益”和“经济务实”之间寻找平衡。

曾多次与社民党组政府

尽管联盟党在此次选举中胜出,但未能获得绝对多数议席,意味着默茨需要组建联合政府才能执政,默茨也在选举后演讲称,组阁谈判很快就会开启,新政府将在复活节前组建完毕。

目前最可能的联合政府方案即与社民党组成德国议会最传统的大联合政府,这一模式曾在默克尔时代多次出现,尽管社民党在此次选举中表现不佳,但依然是德国政坛的主要力量。

这种组合有过多次执政经验,有助于德国政府在当今动荡的社会情绪下稳定运作。

但两党在财政政策、社会福利和移民政策上存在分歧,组阁谈判的过程可能会十分艰难,基民盟的姐妹党基社盟主席马库斯·泽德曾称,虽然他更倾向于与社民党合作,但前提是现任总理肖尔茨不再担任政府成员。

而肖尔茨在选后已经请辞社民党党魁,并表示不会参与新政府。联盟党在这次选举中获208席,社民党则有120席,总数328席,超过316席的组阁门槛,是目前最大机会成立的新政府形态。过去两党也曾在1966至1969年 (西德)、2005至2009年、2013至2021年联合执政。

视绿党为动荡根源

另一可能是联盟党与绿党组成“黑绿联盟”。和社民党同属之前“交通灯”政府的绿党在选举中虽然未能取得佳绩,但也获得了超过11%的选票,是全国第四大政党。

然而,默茨本人也对与绿党合作的意愿不高,他曾在政府信任投票质询中,将绿党候选人、现任德国副总理哈贝克斥责为德国“动荡的根源”。

无论联合政府如何组成,德国的新政府在未来几年内将面临一系列挑战。经济复苏将是优先事项,默茨主张减税和减少政府干预,以刺激经济增长。然而,如何在保持财政稳健的同时实施这一政策,仍是关键问题。

移民与安全问题也将是政府需要应对的核心议题,默茨政府也许会采取更加严格的移民政策,这可能引发社会争议,甚至可能在欧洲层面引起反弹。

此外,在外交与军事政策方面,默茨主张加强德国的军事实力,并更加依赖北约。然而,德国的军费开支是否能够满足这一目标,仍有待观察。

新闻来源:亚洲周刊

相关新闻