艾伦说的混杂文化绘本

找乡愁的故事

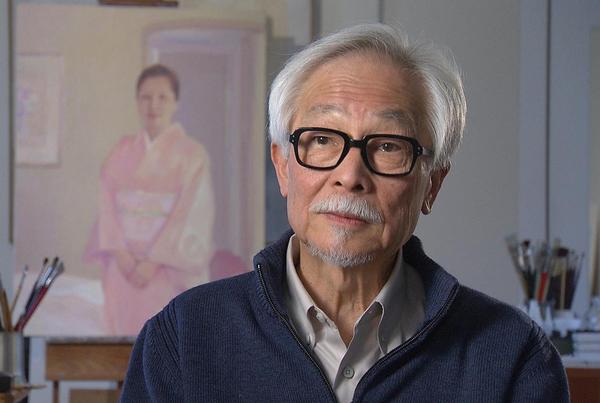

艾伦说(另译为艾伦赛伊)(Allen Say),日本人,但是读者在任何他的书上都不会看到他的本名了,仿佛是一个彻底洋化的日本人;在他的大部份绘本著作里,都有一位在白人群里的东方脸孔,也因为这样东西方脸孔碰撞使得他的作品非常好辨识。

艾伦说的大部份绘本著作里都有一位在白人群里的东方脸孔,这跟他自己的身世是如出一辙的:他的父亲是在上海长大的韩国孤儿(养父母是英国人)、母亲则是美国日本人。身世的混杂、父母的离异,都是他童年的切痕;离异后他和姐姐住到外婆家,母亲在外地工作,和外婆也处得不好,母亲奖励他若是考上一所当地的名校,便可让他自己一个人租公寓住,因为这样的动力他首次抛开画笔把头埋进书本里。

开启生命绘画生涯

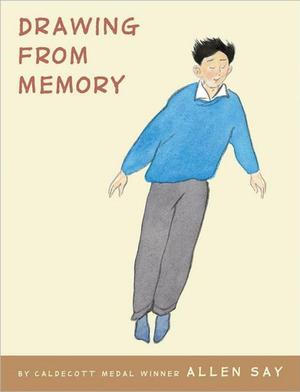

艾伦如愿上榜后,母亲也如期让他搬到外头,他的雀跃就若飞在空中一样——《Drawing from Memory》书封人物斜斜飞起来的姿势正是描绘他当时的心情,后来,从报纸的报导得知一位大他没几岁的爱画画的少年被当时的名卡通画家Noro Shinpei收为学徒,他当下大受鼓舞,连饭也忘了要吃,自己就去登门拜访请老师也收他,因此开启了他生命中关键的绘画生涯——这些学徒故事他写成了文字书《the ink-keeper’s apprentice》(特别向Noro Shinpei致敬致谢之书),及插画书《Drawing from Memory》。

从这些著作可以想见Noro Shinpei对他的影响,一位亦师亦父的人生导师。从一个没有家庭温暖的家中逃脱,这段约莫13至15岁期间上课之余到老师工作室学习的美好青春岁月,亦有年龄相近的“师兄”相伴,成为他一生之中的至宝。老师说的话也都铭记于他一生“每一次的画画不是练习,而是发现”(to draw is to discover),阔别二十几年后,他和白发苍苍的尊师碰面,提起了这句话,老师接了下一句:“为了被惊艳”(and to be astonished)。

自传特质明显

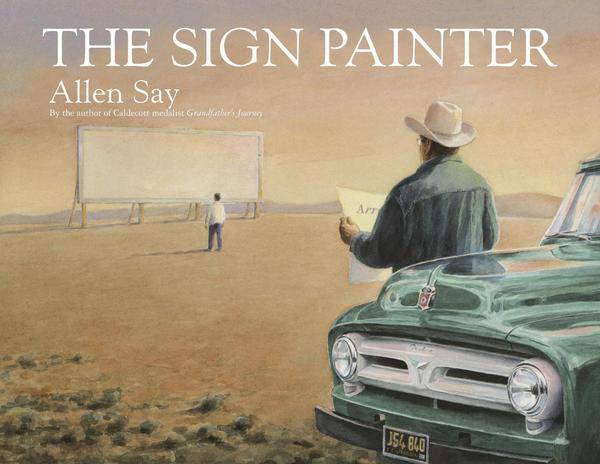

艾伦说几乎所有作品具明显的中西混合及自传性,最具自传故事要算2000年这本《看板画家》(The Sign Painter)为作者在美国艺术科系毕业后——他到美国后的生活比预期还糟——被父亲送到一所军校、被白人同学排挤、后因抽烟被退学、他自己到另一所高中注册,被老师推荐到艺术学院——但这些日子,他都觉得闷闷不乐,格格不入。

毕业后,他回到日本,还发誓再也不到美国,但回到日本后人事皆非,他再度到美国时做的是“看板画家”(大型广告看板)工作。

50岁开展绘本创作

艾伦说从小就崭露绘画天赋,一直认为自己就是要画画的年青人并没有顺利进入相关行业,他从事广告摄影20年,整整20年,就在快接近50岁拜某位编辑所赐,安排他和文字作者合作画了日本民间故事《睡了三年午觉的男孩》(The Boy of The Three- year Nap),该书以插画获得美国绘本大奖凯迪克银奖(虽不是金奖,但也足够扭转一生)。

投身绘本创作

那一年他50岁,马上离开广告行业投身绘本创作。显然,《看板画家》里那位稚嫰脸孔年青人就是作者自己。在这个画看板的旅程中,年轻主角话不多,他的技法熟练,把样稿里的女明星画成百倍大,老板则在旁画“Arrow Star”二字,那是什么意思呢?年轻人问,老板也不知道,他说那不重要。一老一少之间的对话不但精少,且反映出老板的工作心态就是依表抄课、接单赚钱;年轻人问:要是我把山画进背景里,或在背景中加入一朵云也不会有人发现,老板只是简单地回答:“如果有人付钱叫你画女人,你会给他一幅风景画吗?”

这个看板经验显然是艾伦说生命里一个体悟,他认清自己无法接受依样画图的工作,最后一个看板任务前来了场暴风雨,两人抵达时发现看板已被吹走,独留下大大的、空的框架,云朵在画框里,作看之下就像一幅巨大的风景画,老板转头对年轻人说:“看,你要画的云已经画好了,而且还有框呢!”

20年摄影师的沉疴

艾伦说的绘本几乎每一页都“像照片”,写实、光影流利,主角定定地在景色照下一张,尤其在《外公的旅程》(获美国凯迪克金奖)、《Tea with Milk》这两本。

“画照片”有其利弊,偶有阻断想像之嫌,但作者也擅于捕捉表情动作充满张力的瞬间,加上画功的扎实,水彩淡雅的光影还是颇耐看。

东西、西东混揉

《鹤树》(Tree of Cranes)早于他的成名作的《外公的旅程》;本书除了自传性——作者儿时记忆中的第一个圣诞节,更具诡异的中西合并——尤其那棵从庭院里挖出来的(小男孩出生时种下的)小松树,放在中国式的蓝白瓷器花盆里、吊挂了一堆纸鹤、放上很多白色小蜡烛……的圣诞树!作者母亲为了重温在美国的圣诞节,在日本家里布置了一棵极度“日式”的圣诞树,和孩子说起缘由。

第二天早上孩子出去堆了个雪人,其眼睛和嘴色是木炭做的——和西方孩子堆的雪人“不太一样”。

中西混合典型

还有一本欲图以小人物写出大历史的(二战期间日本人在美国的状况),从书封我们又看到一个中西混合的典型:主角是东方脸孔,但是她的名字叫“Alice”——《给艾莉丝的音乐》(Music for Alice)。Alice虽看起来是日本人,但她从小就在美国加洲的农场长大,日军轰炸珍珠港后,所有日本美国人都要在两周内集合报到,他们有些被发放到农场工作,有些则被送至集中营。Alice便是其中一位,以此题材创作的尚有一本《Home of the Brave》,描绘一位年轻人在似梦的情形下到达当时集中营的故事。

作者其它著作《艾莉森的家》(Allison)、《艾玛的毯子》(Emma’s Rug)、等也都具类似特质,主角皆为长着东方脸孔,但叫的是英文名字,且出现在一群西方脸孔之中。

后语:日记式特质

艾伦说曾于访谈中言及绘本于他“像是日记”,也是就将我们熟悉的“日、周记”以绘本呈现,于是对他而言并没有特别喜爱哪一本,且不太回头去看过去作品,最钟情的一定是他正在进行的那一本。于是我们确实从他的绘本里读到若“日记般”的小事。最近他七十几岁时出版的《我最爱的女儿》(My Favorite Daughter)写的是女儿小时候——女儿是东方五官西方头发的混血,因为有一个跟其它同学都不太一样的名字Yuriko而被同学取笑,父亲如何协助她——走一趟“日本”(日本花园),如何认同自己跟其它同学不太一样的名字的过程。

自然流露的Hybrid、混种味

坊间大部份谈及个别文化的绘本多较“刻意”,例如某某节庆、某某食物、某某传统……在艾伦说的作品里,那些“一定要有”的日本元素,夹叙于日常故事,取自“真人真事”的改编,让他的著作成了绘本界的一个标记。顺带一提,作者成名前画的两本幽默日本民间故事《the boy of the three- year nap》及《Under the Cherry Blossom Tree》是作者还没找到说自己故事的情形下画的,其风格也可见于试探之中。

(Allen Say绘本少部份有简、繁中译本,请以英文或“艾伦·赛伊”搜寻。)

(马尼尼为:旅居台北,带大人绘本读书会、素人画、版画创作。著有3本著作。)

《亲亲》亲子生活手札

朋友问:《亲亲》这本书,谈的是“亲子教养”吗?呃……说得贴切一些,它更像是一册“生活手札”。原来,在陪伴孩子成长的过程中,每一个静默的观察,都逐一被我化成颗颗文字,悄悄记下了。

大家可曾留意,身边的孩子最常被这么训了:“哎唷,怎么你那么不听话?” 当了妈妈后,我自己最常对孩子说的一句话,竟然也是这样:“哎唷,怎么你那么不听话?” 所幸觉悟得早:“奇怪,为什么小孩一定要 ‘听话’ 呢?难道,不 ‘听话’ 的小孩一定是坏小孩吗?”而,如果大人愿意稍微放下身段,俯下身倾听孩子的每一句话,进一步改变自己的态度与思维,重新认识这个世界,会不会发现更多的惊喜呢?

许多父母在教育孩子的时候,会直接把上一辈所套牢在他们身上的教育系统,重新回装到孩子身上。他们或许忘了,随着时代发展的脚步,适当的调整是必要的,不是吗?亲子教育 —— 被教育的往往不是孩子,是大人本身吧?都说了:“要把孩子教好,先把自己教好”。

如果,孩子们被释放的好奇心能增进亲子之间的关系与距离,那身为父母的我们何不携手和他们在现实与幻想中一起翱翔呢?在教养这条路上,我乐于继续当个孜孜不倦的学生,继续和孩子寻幽探秘。从他们的观景窗看人看事,一切变得更迷人了呢!你,你也试试吧!

相关新闻