绘本 灌输生命教育最友善工具

/儿童文学系列/当死亡遇上绘本·上

报道|游燕燕

摄影|主办单位提供/网络图

绘本总是予人一种明亮、色彩缤纷的印象,但这未必意味着里头的故事都是美好、快乐的,尤其是关于生命教育的绘本。说白了,生命教育就是要让孩子认识“死亡”这回事。现实世界中的死亡太残酷、太沉重了,是年纪尚小的孩子们无法理解的,但他们却不能因此而回避。绘本可以说是灌输生命教育最友善的工具,它能让孩子理解和接受“死亡”,在失去、疑惑、哀伤中学会珍惜和成长。

谈论死亡最佳媒介

生离死别一直都是重要却难以面对的议题,不只是对成人,对儿童亦是。

也许一些成人会无法理解,为什么需要让年纪小小的孩子认识死亡呢?为什么要跟他们谈如此沉重的话题呢?

因为,这是一个无法回避的问题。

“死亡”是每个人都要经历的事情,当无忧无虑的孩子面对死亡,无论是失去亲人或小宠物都会感到莫名的失落或产生许多复杂的情绪,因为他们不知道什么是“死亡”,不知道所失去的人或动物到哪儿去了;而本身避忌谈论死亡议题的成人也不知所措,即使想谈也不知从何谈起。

这时,绘本就是一个成人向儿童谈论死亡的最佳媒介,创作者会通过明亮、温暖的故事和可爱的图像来讲述死亡,引导孩子认识和接受生命的无常,并且能为幼小的心灵带来安慰。

陈欣宁提到,生命教育绘本通常会出现明显的“死亡逻辑图像”,借此表现书中图像与现实具有的共同性。

马来亚大学中文系硕士生陈欣宁表示,死亡是一个永恒的议题。对人类来说,因着想象力使然,死亡是可怕的。除了对自己的死亡感到恐惧,也会对他人的死亡产生各种情绪,尤其关系亲近者的死亡能引发悲哀、愤怒、愧疚感与自责、焦虑、孤独、无助、解脱感、麻木等情绪。

“生老病死都是易于激发情感的现象,但死亡现象最能刺激人的心理机制,因此也常被用作创作题材。死亡的不可经验、目睹或经历他人死亡会引发创作者与读者主观情感上的碰撞。”

不少绘本创作者也会把死亡议题作为创作的主轴,通过图像的直观性感染力和文字的明晰功能,来表现承载大量情绪的死亡议题,而这类绘本非常适合用作生命教育的教材和辅导工具。

死亡逻辑图像3类别

她提到,生命教育绘本通常会出现明显的“死亡逻辑图像”,借此表现书中图像与现实具有的共同性。一般上,死亡逻辑图像的安排与创作者的创作关注点有关。她将死亡逻辑图像分为3个类别,分别是空的意象、死者身后事和死者死后形象。

1.空的意象:死亡的消失意味、死亡的暗示。一般出现在故事的结尾,情绪铺陈后的从“有”到“无”,从心理层面体现死亡的丧失意味。

2.死者身后事:棺木、葬礼、坟墓等关于死亡的图像明示。一般源自现实经验。如果死亡的明示出现在开场,故事接续聚焦于哀伤历程。

3.死者死后形象:宣告死亡发生(关注丧亲后的哀伤行为、感受和想法)。内容主要关注哀伤历程中渴望与死者保持连结的心理,表现生者对死者的思念,期望死者以另一形态存在,守护自己。同时,内容也给予生者一种期望,希望死者有美好的去处,在天堂安好。

何时适合谈论死亡议题?

几岁的孩子适合通过绘本灌输生命教育?“有些父母在孩子3岁时就尝试通过绘本谈论死亡议题,也有一些情况是,当孩子面对亲人(如外公、外婆)离世时,借此时机灌输生命教育。其实,当你发现孩子对‘生命’和‘死亡’有意识时,就是时候可以开始谈论死亡议题了。

“通过生命教育绘本,也可以让孩子明白当一个人离世了,不一定是永远消失了,逝者依然会以另一种形式继续守护孩子。”

逝者回忆放心里

建立永恒连结

在由马来亚大学中文系举办的第37届“文学双周”讲座活动上,陈欣宁分享和解析了8本涉及3类死亡逻辑图像的生命教育绘本,绘本作者分别来自不同的国家,包括大马、台湾、英国、美国、荷兰等等。每本绘本的结局都导向释怀,故事主角把逝者和回忆放在心里,建立永恒的连结。

●英国作家约翰伯宁罕/John Burningham作品:《外公》

●英国作家约翰伯宁罕/John Burningham作品:《外公》(空的意象)

基本上,该书内容并没有固定的故事线,主要是通过外公与小孙女无厘头的对话,将生活中的点点细节呈现在读者面前。内容表达出“隔代关系”和“生命光辉”这两个相关的主题,使“老年”成为可爱的生命现象,用“离去”阐释“死亡”。

前大半的内容呈现大量祖孙共处的温馨画面,但在故事的结尾,作者利用一张空沙发表现视觉上的瞬间落空,营造了失落、突兀等心理感受。故事主角的消失对应现实中死者的肉体消失,暗喻着死亡,不过却以新生的象征作为结局。

●美国作家汤米狄波拉/Tomie dePaola 作品:《楼上的外婆和楼下的外婆》

●美国作家汤米狄波拉/Tomie dePaola 作品:《楼上的外婆和楼下的外婆》(空的意象)

这个故事记录了作者汤米和外婆、曾外婆之间的生活点滴,展现了祖孙三代人互相关爱、其乐融融的生活,是他童年的真实写照。汤米从和两位外婆的相处中,慢慢认识到人生中的“老”和“死”,也领悟到只要有“爱”和“回忆”,便可以超越这两者带来的遗憾和伤痛。故事从情谊铺陈的“满”到形体消失的“空”,通过空床、空椅子的喻意表达人的离世。

●英国作家蕾贝卡寇柏/Rebecca Cobb作品:《我好想你,妈妈》

●英国作家蕾贝卡寇柏/Rebecca Cobb作品:《我好想你,妈妈》(死者身后事)

故事叙述一个小男孩寻找离开人世母亲的哀伤过程。故事一开始,就出现了明显的死亡逻辑图像(死者身后事),图中出现一群黑衣人在雨天撑着黑雨伞。随着故事的发展,小男孩从伤心、气愤与自我怀疑中慢慢走出来,从寻找母亲的踪影到找到了母亲的爱,而这份爱让小男孩再次用心看见了母亲,并做了最棒的告白“我会永远记得她”。

●德国作家阿梅丽弗里德/Amelie Fried作品: 《爷爷有没有穿西装》

●德国作家阿梅丽弗里德/Amelie Fried作品: 《爷爷有没有穿西装》(死者身后事)

布鲁诺的爷爷过世了,他以为那只是一场把爷爷“藏起来”的游戏。在他小小的心灵中,无法解释“死亡”是什么东西。爷爷离开他的时间越来越长,刚开始布鲁诺还有点生气,后来,他想起了许多跟爷爷有关的事情,觉得胸口有点痛。但随着时间的流逝,胸口的痛慢慢地消失了……亲人的离去固然会给孩子带来伤痛,但也会使他的心灵渐渐成熟起来,而时光可以愈合伤口并且永远地记下生者对死者的怀念。

●马来西亚作家吴国强作品:《不一样的新年》

●马来西亚作家吴国强作品:《不一样的新年》(死者身后事)

这个故事写的就是作者在爷爷离开3年后,家里第一次庆祝新年的情况。当新年的脚步声越来越接近时,每个家庭成员都非常忙碌地筹备。而爷爷说所说过的话,突然间开始在大家的耳边荡漾,围绕家里每一个角落。

故事的开头采用全页灰暗的背景色调作为死亡暗示,瓶里的花状似哀悼。细心的读者会发现,虽然爷爷不在了,但整本书却展现爷爷的同在,尤其是两幅全家福的前后呼应。此外,文字内容也表达出爷爷的话语是一家的精神信念。

●比利时作家罗伦丝艾凡诺/Laurence Afano 作品:《你到哪里去了?》

●比利时作家罗伦丝艾凡诺/Laurence Afano 作品:《你到哪里去了?》(死者死后形象)

小鼹鼠的哥哥因为一场意外死去,虽然目睹哥哥的死亡状态,却不明白死亡的意义,更无法接受这个事实。许多的疑问不断从心中冒出,直到她听见妈妈温柔的提醒,失落的情感才又找到依归。在故事的尾声,小鼹鼠望见天上的白云幻化为哥哥的模样,这就是作者展现的死者死后形象。

●荷兰作家皮姆凡赫斯特/ Pimm van Hest 作品: 《谢谢你陪伴我这么久》

●荷兰作家皮姆凡赫斯特/ Pimm van Hest 作品: 《谢谢你陪伴我这么久》(死者死后形象)

狗狗朱尔是罗曼最好的朋友,可是有一天早上,朱尔一直躺在篮子里没再醒来。爸爸妈妈告诉罗曼,朱尔死了。罗曼放声大哭,他不想失去朱尔,他好想念朱尔。故事叙述朱尔临终前一晚至隔天发现死亡、下葬的事件。死亡发生在故事中间,显示死亡的不可预期,最后朱尔也幻化为云朵的形象。

●台湾作家王淑慧作品:《晴子的黄色爸爸》

●台湾作家王淑慧作品:《晴子的黄色爸爸》(死者死后形象)

在晴子还很小的时候,爸爸就过世了。在她幼小的记忆里,留下的是淡淡的、泛黄的,一个“黄色爸爸”的模糊印象。长大后,晴子仍然常感觉到黄色爸爸无形的陪伴。图中展现爸爸的死后形象,建构自遗物、旧照,所出现的黄伞或黄色背景也营造爸爸始终同在的心理暗示。

阅读童话 唤回童心

/儿童文学系列/ 儿童翻译文学发展史. 下

报道|游燕燕 摄影|主办单位提供/网络图

每个孩子都是听故事长大的,特别是童话故事,一则简单的故事就能够教孩子认识是非善恶,并且扩大他们的思维和想象空间。相信很多人都很熟悉《美人鱼》、《灰姑娘》、《丑小鸭》、《爱丽丝梦游仙境》等童话故事,而关于童话故事的发展史,你又了解多少?这就要从很久很久以前开始说起……

叶蕙指出,由于文学翻译的不可统一性,加上文化差异,如何进行艺术再现,使译本不致失去源语言的特色并兼顾译入语的表现,与译者本身的翻译观及语言观有莫大关系,也直接影响翻译结果。

童话是从什么时候开始出现的?西方在文艺复兴以后就有童话。在18世纪后期,德国浪漫派童话创作的出现,掀开了童话文学发展史上新的一页。在德国浪漫主义文学运动的历史背景中,浪漫派作家们将童话精神与小说艺术结合起来进行创作,发表了许多具有艺术成就且风格各异的童话小说,形成了大规模的文学童话创作运动。

意大利诗人、短篇小说家吉姆巴地斯达巴西耳(Giambattista Basile)于1636年发表的《五日谈》被视为欧洲第一部由童话构成的故事集。

从19世纪中叶到20世纪初,英国童话小说异军突起,开创了世界文学童话史上的黄金时代。欧洲及东方经典童话的翻译引进对英国童话小说的创作产生了直接的催化和推动作用。这时期具代表性的作品包括《玫瑰与戒指》、《水孩子》、《爱丽丝梦游仙境》、《王尔德童话集:快乐王子及其他故事》。

话说回来,什么是儿童文学?童话故事也算是儿童文学吗?儿童文学泛指切合儿童特点,适合儿童阅读,以儿童为本位,有文学性与知识性及审美价值的作品。儿童文学包括童话、绘本、寓言、诗歌、童谣、儿童剧、民间故事、儿童小说等。

大马翻译家叶蕙表示,儿童文学经典作品滋养着读者的眼睛和心灵,在他们心中勾勒出一幅幅童话地图。在这些书中,读者可以找到童年时代的梦想,重新体会阅读带来的喜悦,在现实生活中唤回童心。

“童话是一面镜子,反映人生、历史和社会。童话带给孩子幻想,最能满足他们天马行空的想象,引导他们的思维和想象空间,创造一个真实又梦幻的理想世界。童话故事总是以‘很久很久以前’开场,使读者在充满距离感的叙述基调里找到一种神秘的认同感。”

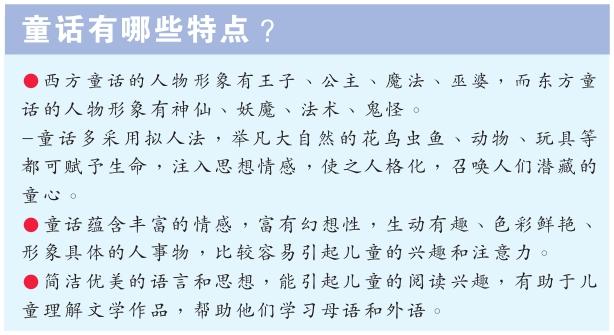

童话是儿童文学的题材之一,通常带有神话或魔法色彩,跨越魔幻世界单一的时空格局,将幻想与现实世界紧密结合;透过丰富的想象和夸张手法来编写适合儿童阅读的故事,根据儿童心理发展的特点来进行讲述,目的是为了增进儿童人格的发展。

民间童话与艺术童话

德文“Marchen”(英文为“Fairy Tales”)讲述关于仙女、魔法和奇异事件的神奇故事,从而界定了童话的两种形态:民间童话和艺术童话(现代童话/文学童话)。

民间童话与艺术童话的区别在于,前者包括神话、魔法故事、传奇故事,散见中外古典小说如《西游记》、《山海经》、《聊斋志异》、《镜花缘》、《格林童话》、《小红帽》、《灰姑娘》等经整理而成的口传民间故事;后者则是由作家本身创作的童话,如安徒生《安徒生童话》、叶圣陶《稻草人》、张天翼《神奇的富贵岛》、日本小川未明《红船》童话集、岩谷小波《桃太郎》童话集等等。叶蕙说,童话在表述上具有幻想和童真认知的特点。作为一种文学类型,它易遭误解,常被看作是关于仙女、魔法等内容的儿童故事,或被理解为民间童话。

人们之所以将民间故事或民间童话与文学童话等同起来,主要在于忽略了民间故事(民间童话)与文学童话(艺术童话)的区别,忽略其起源、演进及转变过程,从而混淆了它们各自的历史和文学范畴。

推动本土儿童文学创作

有没有发现,我们所熟知的童话多数是外国作品?像是《格林童话》、《安徒生童话》、《天方夜谭》等等都是西方童话故事;再加上,儿童在成长过程中,最先接触到的流行文化之一是迪士尼出版的英语教材和动画电影,当中涵盖了原创作品以及改编自经典童话的作品,如《米老鼠》、《唐老鸭》、《白雪公主》、《小飞象》、《美女与野兽》、《狮子王》、《阿拉丁》、《冰雪奇缘》等。迪士尼动画就是以儿童为主要对象。根据研究,迪士尼有关道德和社会价值观的课题可加强孩子的认知和行为发展,能让孩子了解并接受种族、宗教和其他文化差异。

早期,汉字圈流行的童话读物几乎都是译作。根据中国现代作家周作人的考证,“童话”一词是由日本引进的。中国到了民国时期才出现第一本为儿童而写的童话集《稻草人》(1922年,叶圣陶著)。

提到中国儿童文学,叶蕙指出中国古代也有童话,但与神话、传说等混杂在一起,未成完整的体系。古典文学中含有不少童话因素,也有不少针对儿童教育的教材如《三字经》、《千字文》、《弟子规》等,但都称不上是具有真正意义的儿童文学。

“晚清是儿童文学翻译的萌芽期,开始引进外国优秀的儿童文学作品如《伊索寓言》、《安徒生童话》、《格林童话》。五四是中国翻译史上西学翻译的高峰期,儿童文学在新文学运动中占有重要地位。在儿童教育上,冰心、叶圣陶、茅盾、郑振铎等都是杰出的儿童文学研究者。”

谈及马华儿童文学,最早的儿童文学期刊是1924年创刊的《儿童世界》,专刊寓言、童话、歌谣。此外,一些中文报章的副刊也设有与儿童文学有关的篇幅。

成立南马文艺研究会

“1960年代开始本土化意识提高,出版商除了翻印中国儿童文学读物,也进行编印东南亚民间故事和本地寓言,以译作居多。1969年成立的‘南马文艺研究会’积极推动本土儿童文学创作。成员有马汉、梁志庆、梦平(马崙)、高秀、爱薇、艾斯、碧澄等等。”

“目前,大马的儿童文学体系建设尚未完善,专门从事儿童文学创作及研究的人也是少数。有关马华儿童文学发展的史料文献极为有限,评论文章零丁,缺少系统性分析。不过,近年的儿童文学发展标志着马华童话创作逐渐走向成熟。

翻译标准:信、达、雅

叶蕙曾翻译日本童话和文学小说,包括村上春树的《挪威的森林》、《舞舞舞》及《寻羊的冒险》等名著。

说到翻译这回事,并不是语言的转换那么简单。文学翻译是指将一种语言的文学作品翻译成另一种语言的行为,与文学接受者之间是一种互相影响的关系;而文化翻译是指在文化研究的大语境下考察翻译,即对各民族文化以及语言的结构进行研究,在翻译过程中把不同的文化意识翻译出来。

“在翻译技巧上,常见的有加译、减译、合译、变译、倒译、分译等方法。在翻译过程中,因某些词汇在中文没有对等词,需采用加注或释义来弥补词义上的空缺。很多时候无法直接表达,必须随机应变,灵活使用加译、减译、变译甚至省略不译的翻译技巧,才能恰当地表达原文词义。”

常见的翻译技巧:

●加译/增译:补充原文没有的语言,没增加信息量,加字不加义。

●减译/省译:删去不符合目标语思维、语言习惯和表达方式的词,以避免译文累赘。

●合译:将不同的句子成分组合在一起,使其更符合汉语的表达方法。

●变译:词性转换,改变原文的某些品词或语句成分,包括将动词变名词,副词变动词。

●倒译:颠倒原文顺序,可分为部分倒译和完全倒译。如将被动句倒译成主动句,状语成主语。

●分译:改变原文结构,把原文的某个成分从原来结构分离出来,译成一个独立成分、从句或并列分句。

另外,她也提到归化和异化翻译策略下的文学翻译。归化翻译是以译入语(译文所用的语言)文化为中心,由于两种语言及其文化内涵所存在的差异,致使原文无法直译,只能从意义出发,把忠于原文的内容放在第一位,将不符合译入语读者的异国文化转换为本土化的表达方式。

而异化翻译是以源语(原文所用的语言)文化为中心,尽量保留原文的语言形式和异国情调,使读者了解源语及其文化特点,使译文在选词用字、句法结构、形象、比喻及风格特征等方面更为接近原文。

“最基本的翻译标准是信(准确/忠实)、达(文字通顺/达意)、雅(修辞优美)。在翻译过程中,难以将翻译方法分类。有水准的译者,通常会灵活运用各种译法,以期达到‘信、达、雅’的翻译标准,使作品的真实内涵得到体现。”

最后,她补充:“儿童翻译文学必须做到语言风格的可读性,通过选择适当的翻译策略,灵活使用修辞手法译出童趣,将更多优秀的文学作品推介给儿童读者。我们可能无法选择自己的童年看什么,但可以为自己的孩子选择他们的读物。”

相关新闻