莫里森示好无效 中国续制裁澳洲产品

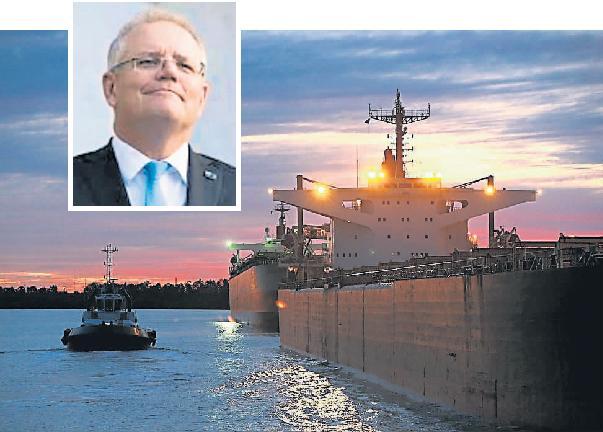

澳洲近日有逾50艘煤炭船“滞留”在中国,莫里森(小)表示“要与中国和谐相处”;言犹在耳,中国又向澳洲葡萄酒“开刀”。

(堪培拉27日讯)美国总统特朗普寻求连任失败后,“特朗普小弟”澳洲总理莫里森近日开始见风转舵,频频向北京当局示好,但中国显然未能释怀,正当澳洲煤炭滞留港口之际,北京星期五再拿澳洲葡萄酒“开刀”。

在中澳两国关系未见好转的背景下,中国27日宣布将向部分澳洲葡萄酒实施临时反倾销措施,堪培拉当局对此表示“极度失望”。

中国商务部在官网上宣布,调查机关初步认定,原产于澳洲的部分进口葡萄酒存在倾销,中国国内相关葡萄酒产业受到实质损害,而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

受影响产品为装入2升及以下容器的葡萄酒,保证金比率介于107.1%至212.1%,明天起生效。

澳洲农业部长利特普劳德在声明中说:“今天的决定令人非常担心的事态发展,澳洲将大力反对。政府坚决驳斥任何关于我们的葡萄酒生产商将产品倾销到中国的指控,也继续相信这些说法没有任何依据或证据。”

中澳关系今年4月恶化以来,中国已先后对澳洲牛肉、葡萄酒和大麦等商品施加进口限制,53艘澳洲煤炭船成为最新的制裁对象。一批装载价值7亿澳元(约21亿令吉)煤炭和上千名船员的船,已在中国港口滞留一个多月,至今未能清关卸货。

莫里森说,他已派出“最能干的人”解决澳洲煤炭船滞留中国的事,并称愿与中国和平共处,建立正面关系,“他们是我们最大的单一贸易伙伴”。

不过,中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进说,澳洲一直紧跟美国打压中国,带头禁止华为参与当地5G网络建设,还搜查中国记者和取消中国学者的签证。

中国舆论对莫里森近日对华释放善意的表态并不买账,认为堪培拉只是迫于近期国际政局变化和经济压力,才在对华言论中“画风突变”。中澳关系继续僵持,北京也未放宽对澳经济制裁。学者认为,澳洲须采取更加明确的行动,才能扭转局面。

澳洲选战围绕最低工资/陈万诚

澳洲联邦大选即将在5月3日举行,围绕最低工资调涨与同工同酬立法的争议,已悄然取代传统经济议题,成为本次大选最具穿透力的社会主轴。这不仅是一场关于收入分配的政策拉锯,更是一场制度架构、经济路径与社会心理的三重碰撞。

最低工资争议之所以能升温为选战核心,并非单一经济议题,而是关乎国家发展战略走向的系统性辩论。

工党重塑“分配正义”

现任工党政府数日前向公平工作委员会提交的立场文件中,明确主张给予按奖项制雇佣的工人“实质高于通货膨胀”的薪资调整。

工党虽未列明涨幅,但强调“此举既公平,也具经济责任”。这一说法的政治底色浓厚,其意图并非仅在于补偿通胀侵蚀,更在于重塑“分配正义”的政策叙事,试图在中产阶级焦虑蔓延的背景下,强化工党的民意基础。

这场争议真正的结构性背景在于:“最低工资”这一技术性调节机制,正在快速转化为具高度政治动员力的制度工具。

传统上由技术官僚主导的年审机制,如今已成为政党政策立场的外溢平台。执政党将其纳入竞选策略,在野联盟党则小心翼翼回应,避免在通胀与劳工之间站错队。

这使得本应理性、审慎的政策机制,在选战节奏中呈现出非对称化与高度情绪化的趋势。

工资涨太快推高通胀

虽然如此,这也引发了经济学家与央行的担忧。澳洲央行总裁布洛克日前警告,若当前的工资增长趋势与生产率脱节,将使物价体系发生系统性扭曲,并对货币政策形成掣肘。

布洛克强调:“若生产率无法提升,工资增长不具可持续性,将带来通胀压力,央行将被迫继续维持高利率。”

事实上,根据储备银行估算,过去6年劳动生产率年均仅增长0.2%,远低于工资增长所需的支撑线3.5%。当前的薪资政策,实则已进入对货币政策中立性构成挑战的边缘状态。

这一趋势也引发了更深层次的制度性思考:澳洲财政政策的分配目标与货币政策的稳定目标之间,是否仍能保持协同?

目前来看,工党政府试图透过调薪、加税改革、能源补贴等一系列直接干预手段,为低收入群体提供即时缓冲。但这种政策路径,若未同步进行结构性改革(例如投资于技能升级、产业技术转型),将难以产生长期生产率提升,反而导致“治标不治本”的政策赤字。

当前最低工资争议背后,也隐藏着新型社会政治联盟的重组。以往支持工党的多为城市中产、工会组织与公共部门劳工;而如今,在生活成本压力下,部分传统中产与小企业主已转向质疑政府调薪是否会带来成本外溢。

少数族群不满成本高

这种“新中间阶级焦虑”,正促使选民结构出现错位。联盟党虽未强力进攻最低工资议题,但在私下与企业界互动中,正积极铺设“调整现行劳资框架”的潜在路径。

这也解释了为何来自少数族裔社群的商家,特别是亚裔经营者,频频在本地媒体上发声。无论是悉尼的华人面包店主,还是墨尔本郊区的小餐馆业者,普遍反映雇佣负担已超出承受能力。

若最低工资继续上涨而缺乏差异化应对机制(如中小企业税务减免或雇佣激励补贴),或将导致区域性失业上升与族群性经济挤压,形成新的社会分裂点。

澳洲所揭示的,是当“分配正义”成为选战武器时,若未能嵌入生产性政策逻辑,最终陷入“政治讨好—经济透支”的恶性循环。

澳洲2025年大选,不仅将决定一位总理的去留,也极可能成为国家经济制度调整的分水岭。最低工资政策表面看似关乎低薪工人,实则触及国家资源配置、治理逻辑与制度方向的底层结构。

这是一场关于“谁应分享增长红利、何种机制决定分配比例”的根本性斗争,而选票背后所映射的,是一个社会如何在经济现实与政治承诺之间,寻找新的平衡点。

相关新闻