滴滴出事 中企海外IPO为何急刹车?

综合整理|郑美励 图|互联网

中国最大叫车公司滴滴出行在美国首次公开募股(IPO)后遭遇中国政府审查,吓得不少原订要到美国上市的中资企业喊“刹车”。详看本周的大数据经济,将对中国企业的海外IPO活动了解更多。

2021年6月30日,滴滴出行(以下简称滴滴)在美国纽约证券交易所挂牌上市。这也是自2014年阿里巴巴集团上市后,中国企业在美国最大规模的IPO,综合外媒报道可以发现,滴滴上市不仅没有敲钟甚至连官方新闻稿都没有发,低调得不符合常理。

虽然很低调,但是还是出事了。7月2日,中国监管部门宣布对滴滴实施网络安全审查,7月4日滴滴App被中国网信办要求下架,停止新用户注册,但旧用户还可使用。7月9日滴滴母公司共25款App被指存在严重违法违规收集使用个人信息问题遭下架。

同一时间,7月5日“运满满”丶“货车帮”以及“BOSS直聘”这几个平台也遭遇网络安全审查并停止新用户注册。这3个平台均掌握大量数据信息,所属的企业(即满帮以及BOSS直聘)都在今年登陆美国证券市场。

70家企业或受到影响

滴滴和上述企业遭遇审查原因《南洋商报》已有报道,不再赘述。总的来说,“滴滴事件”犹如一盆冷水泼向排队赶着去美国IPO的中国企业。

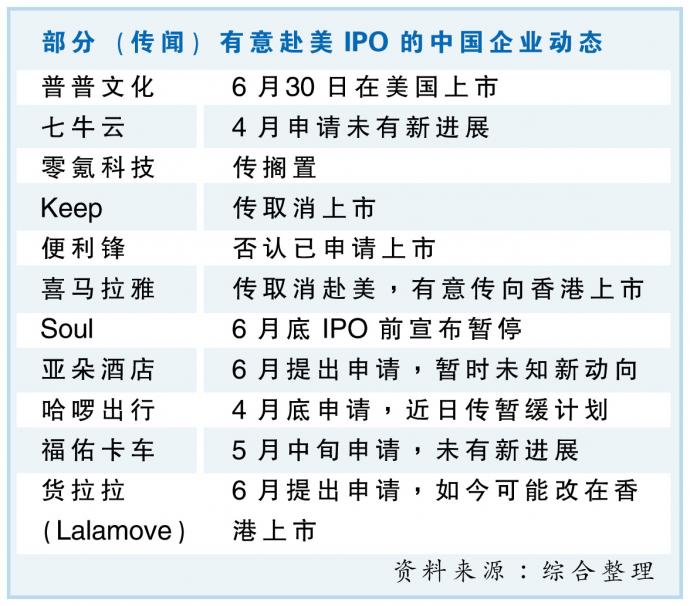

软银集团、腾讯投资的中国健身应用Keep、由阿里健康子公司支持的医疗数据公司零氪科技 (LinkDoc Technology)、中国最大的音频分享平台喜马拉雅FM在滴滴事件后被传取消上市计划。

而一些“传闻中”可能赴美上市的企业更是郑重否认,彭博引述消息人士指连锁便利店初创企业便利蜂以保密形式提交美国IPO申请,已遭公司否认。

遵守美国审计标准

彭博社引述研究数据表示,中国政府这波监管动作将影响70家有意赴美上市的中国企业。事实上,自去年起,美国收紧对中概股审计要求,前任美国总统特朗普在12月签署“外国公司问责法”(HFCAA),要求中国企业必须遵守美国的审计标准,否则无法在美国挂牌上市。

将近半年以后,中国收紧中资企业赴境外上市的要求,有意见认为,中美两地资本市场已开始有脱钩的先兆。

市场如今关注这些中国企业未来会否改往香港上市。

上半年境外IPO创新高

普华永道(Pwc)的数据显示,今年上半年赴美上市的中资企业达33个,数量创新高,融资90.5亿美元(约379亿2500万令吉),比2020年上半年的16只新股上升了106%,而融资金额则由28.9亿美元(约121亿令吉)增加213%。

而美中经济与安全评估委员会截至今年5月5日的数据显示,美国3大证券交易所——纽约证券交易所(NYSE)、纳斯达克股票交易所(Nasdaq)和美国证券交易所(简称AMEX)共有248家中国公司,相比之下在2020年10月2日,当时仅有217家中国企业在上述3大市场挂牌交易。

44挂牌上市

另一方面,港股上半年也迎来44家中国公司挂牌上市,与2020年同期的49家几乎持平。自2018年港交所推行新的上市制度,允许具有同股不同权架构新经济企业、尚未盈利的生物科技企业以及符合资格的公司进行二次上市,港股市场的吸引力与日俱增。在2021年上半年,有13家公司根据香港新上市制度实现IPO,共募集1411亿港元(约761亿令吉),占期内募资总额的66%。

中资企业为何积极在境外IPO?

综合各方陈述,原因包括:

■中国上市门槛更严格:中国A股主板准入门槛高,要求上市企业必须连续3年盈利,像滴滴这类长期亏损的企业,不够资格上市A股主板。而中国科创板则被指对模式创新类的企业“不感冒”。(上海证券交易所4月发文宣布限制金融科技、模式创新企业在科创板发行上市,禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板发行上市)

■美股上市门槛低于中国和香港:A股主板上不到,香港市场是另一个选择。但港交所对于合规问题上要求也不少,相比之下,美股上市门槛低于中国和香港,成功机率大得多。

■美国的交易所具备卓越的流动性、庞大的投资人数、流畅的挂牌流程。对中国科技公司来说,更有魅力的是美国投资人很习惯投资新创,美国交易所也接受各式各样的估值方法,对新经济公司认可度高,容易获得高估值。

■股东架构和变现。因为股东架构问题(比如有境外投资者),在中国上市不方便,由于中国对外汇资金的管控严格,赴美上市也是部分公司股东的意愿,方便日后套利变现,若在中国上市,大股东获利后套现时要换成美元汇出很有难度。

滴滴系统崩了一夜 降本增效是祸根?

(北京28日讯)从27日晚间起,中国“滴滴出行”应用程式崩溃无法使用引发关注,截止发稿前相关服务仍未完全恢复。

这也给了其它竞争对手机会,不少网友表示开始转向高德、美团、哈啰等召车平台,哈啰顺风车官微也现身发声公开争抢用户。

对于具体的故障原因,有媒体爆料称是滴滴系统被攻击所致,召车、共享脚车等业务板块均宕机,说明问题出在更加底层的基础设施。也有行业人士认为,互联网公司核心业务频繁宕机,是降本增效的附属品之一。今年第三季度滴滴在实现营收增长的同时,经调整EBITA亏损3亿元,还并未实现盈利。

崩了一夜仍未完全恢复 原因何在?

11月27日晚间,全国多地用户在网上反映称,滴滴App出现无法叫车、地图无法载入等情况,#滴滴崩了#的话题也登上微博热搜。有用户发现,滴滴官方网站甚至也一度无法正常显示。

当日晚间,滴滴出行在官微对此回应称,“非常抱歉,由于系统故障,今天晚间滴滴App服务出现异常,经技术同学紧急修复,目前正陆续恢复中。由此给广大用户和司机师傅们造成不便,我们再次向大家致歉。”

28日早间,滴滴再次在官微表示,经技术团队连夜修复,滴滴网约车等服务已恢复,用户可下载滴滴App使用召车服务。骑车等服务还在陆续修复中,所有可开锁或未关锁的青桔车辆均可免费骑行。

不过尴尬的是,不少用户反馈,滴滴App的服务并未完全恢复,滴滴出行在上海、北京仍有无法使用的情况存在。有用户在多次尝试使用滴滴出行呼叫网约车,均弹出了“网络加载异常”的提示画面,且定位不准确。

“十几个小时了,还未能把系统修复重新上线,我是多么信任你,怀疑自己手机有问题,也没有往你系统方面想,好家伙,我在外面站了半个小时,一辆车都没有。青桔,害我迟到。”

“多少人今天迟到扣工资了,好多人因为这个全勤没了,滴滴要赔全勤吗?”不少用户在微博上吐槽称。

目前#滴滴打车 打不到#、#青桔 害我迟到#、#滴滴网约车等服务已恢复#、#滴滴崩了#多个话题词仍在微博热搜之上。

竞争对手抢用户

值得注意的是,在滴滴App服务无法使用之下,不少用户表示开始转向其它召车App。“非常无语,滴滴一早崩了,还好直接用了美团没有迟到”,“我说早上怎么都打不到车,还得是高德救命”。

哈啰顺风车官微也现身争抢用户,其表示:“一大早刷朋友圈,看见大家都在吐槽没打到车。这么冷的天,谁懂一直叫不到车的苦…要么试试用哈啰顺风车同步叫个车?3000多万车主已加入,叫车快,省心又悭钱哦!”

对于具体的故障原因,有爆料称是滴滴系统半夜被攻击所致。有媒体报道称,有资深IT技术人士分析,从表现上看,召车、共享脚车全挂,不同的业务板块之间应该是有隔离的,说明问题出在更加底层的基础设施。“攻击者一般只能访问到应用层,基础设施访问不到的。要么是被攻击者打穿,要么是自己系统操作不慎挂了。即便是前者,也算是一种系统缺陷,才会被打穿。”

“滴滴出行”表示服务陆续恢复,网友纷纷投诉未反映实况。

降本增效惹的祸?

对于滴滴此次大规模的长时间故障,有行业人士认为,降本增效可能也是原因之一。

该人士认为,互联网公司核心业务频繁宕机,且长时间宕机,是降本增效的附属品之一。系统投资少了,维护资源少了,程序员更换频繁了,BUG就多。

他举例称,一般在业务上行阶段都有冗余,为了迎接随时爆发的订单,上行阶段要维持负载的上限不能过大,比如平时70%,这样遇到一个小爆发不用担心会出问题,足以应对小高峰;但是下行期的逻辑就不同了,负载很高的时候抗一抗就行了,虽然后面遇到小高峰可能会难受,但是随着时间的推移总体负载会下降。

滴滴当前确实也面临着一定的盈利压力。

近日,滴滴在官网发布2023年三季度业绩报告。数据显示,三季度滴滴实现总收入514亿元(约336.5亿令吉),同比增长25%,创历史新高。得益于应用程序在今年初恢复上架,加上暑期、演唱会等火热出行需求,滴滴在三季度的核心平台总单量达到35.79亿单,同比增长33.9%。

不过,营收增长的同时,滴滴三季度经调整EBITA亏损3亿元,并未实现盈利。

同样,今年第二季度,滴滴总营收为488亿元,同比增长52.6%;但归属普通股股东的净亏损为2.67亿元。今年第一季度,滴滴营收427.12亿元,较上年同期增长19.1%,但同期依然净亏损9.18亿元。

今年前三季度,滴滴累计亏损14.85亿元。

而在此之前,滴滴2022年财报数据显示,滴滴2022年实现营收1408亿元,同比下降19%,当年净亏损为238亿元。据滴滴此前招股书披露财报信息,2018年、2019年和2020年,滴滴的营收分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元;同期的净亏损分别为150亿元、97亿元和106亿元。

计划明年上市

自创立以来,滴滴公司至今仍未实现季度盈利。

知情人士称,滴滴出行计划明年在香港交易所上市。

滴滴2021年6月30日在美国首次公开募股(IPO)几天后,其应用程序因“严重违法违规收集使用个人信息”,被中国国家互联网信息办公室下架。

中国官方去年7月指滴滴违反《网络安全法》《数据安全法》等,且存在严重影响国家安全的数据处理活动、恶意逃避监管等问题,对其开出80.26亿元(约52.5亿令吉)的罚单。

今年1月16日,滴滴出行宣布恢复新用户注册,并表示一年多来,公司认真配合中国国家网络安全审查,严肃对待审查中发现的安全问题,进行了全面整改。

“滴滴地图”的经营疑似不具备“甲级测绘资质证书”。

“地图资质”惹争议

值得注意的是,滴滴近日还陷入了“地图资质”的争议。

近日,首届中国测绘地理信息大会召开,关于滴滴出行是否具备地图资质的报道不胫而走。根据媒体报道,滴滴出行疑似不具备“甲级测绘资质证书”,但它依然开展电子地图导航等服务,涉嫌“无证经营”。

新浪科技查询发现,在滴滴出行App中显示为“滴滴地图”,公司在对外提供导航服务。滴滴客服人员也表示,“目前滴滴司机所采用的导航服务,均为滴滴自己的导航系统,能够保证路况信息准确。”

但是,当查阅全国测绘资质管理信息试运行系统时,却无法查阅到滴滴旗下多家核心公司的相关证明。与之相比,百度地图、高德地图、四维图新等企业,均可查阅到一个或多个甲级导航或测绘相关资质证明。

对于滴滴是否具备相关资质及涉嫌无证经营电子地图业务一事,滴滴方面在回应媒体相关问询时表示,“暂不方便对外公布”。

相关新闻